Le 11 mars 1829, alors qu’il est âgé 20 ans, Felix Mendelssohn dirige la Passion selon saint Matthieu à l’Académie de chant de Berlin (Sing-Akademie zu Berlin). Pour le public, c’est une révélation. En effet, après sa mort en 1750, Bach était tombé dans une obscurité quasi totale.

Le tout Berlin en redemande. Le concert est redonné le 21 mars, jour de naissance de Bach, puis le 17 avril (Vendredi saint).

Ces quelques semaines d’effervescence changent le cours de l’histoire: la musique de Jean-Sébastien Bach est redécouverte et ne cessera d’être admirée jusqu’à nos jours.

Telle est l’histoire qui nous est généralement présentée aujourd’hui. Mais que s’est-il passé entre 1750 et 1829? Qu’est-ce qui a poussé Mendelssohn à ramener ce répertoire à la surface?

Notre enquête s’achèvera quelques mois avant la mort de Mendelssohn, alors qu’il termine Elias – un oratorio inspiré par Bach, qui sera joué lors de l’ouverture du Festival International Bach Montréal 2025 à Montréal et à Québec.

Mais commençons un siècle plus tôt.

Kirnberger : le rejet d’une époque par fidélité à J.S. Bach

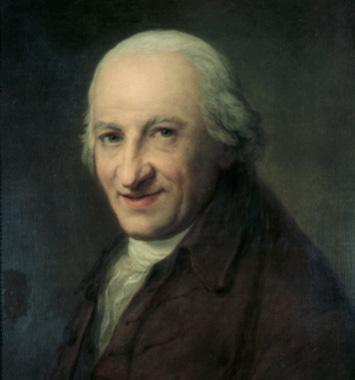

Johann Philipp Kirnberger (1721 – 1783) était un compositeur et théoricien à contre-courant. Voici un micro-cours d’histoire de la musique pour vous aider à comprendre sa position:

Époque baroque (1600-1750)

Le baroque est caractérisé par une certaine complexité. Cette complexité se manifeste notamment à travers une technique d’écriture nommée contrepoint, qui consiste à superposer différentes mélodies. C’est donc un style qui plaît aux esprits mathématiques, à ceux qui cherchent la beauté dans les systèmes, dans l’interaction d’éléments distincts au service d’une unité cohérente.

Jean-Sébastien Bach est aujourd’hui reconnu comme le maître incontesté du contrepoint.

À noter: la superposition de mélodies distinctes est parfois aussi appelée polyphonie. Du grec, “polus” (beaucoup) et “phonia” (voix).

Époque classique (1750-1800)

Après s’être lassé de la sophistication architecturale baroque, le milieu musical a décidé de se tourner vers l’élégance et la simplicité. On se concentre maintenant sur une seule mélodie à la fois.

Évidemment, la transformation ne s’effectue pas du jour au lendemain. La période de transition s’étend approximativement de 1720 à 1770 et est nommée style galant.

Toute la carrière de Kirnberger se déroule pendant cette période de transition. Les compositeurs les plus talentueux s’éloignent de la rigueur baroque. Les aristocrates, emballés par ce renouveau stylistique, leurs offrent les meilleurs postes.

Mais Kirnberger rejette le style galant, le trouvant limité autant sur les plans technique qu’esthétique. Élève de Jean-Sébastien Bach, qu’il qualifiait de “plus grand de tous les compositeurs”, il s’affaire à rédiger un grand ouvrage théorique basé sur les méthodes de son maître: L’Art de l’écriture pure en musique (Die Kunst des reinen Satzes in der Musik).

Fasch : Lorsque des musiciens amateurs exhument l’œuvre de Bach

Le compositeur Carl Friedrich Christian Fasch (1736 – 1800) semblait destiné à rencontrer la musique de Jean-Sébastien Bach.

Premièrement, son père Johann Friedrich Fasch (lui aussi compositeur) et Bach fréquentaient les mêmes milieux, à la même époque. Deuxièmement, Carl Friedrich Fasch aura pour collègue Carl Philipp Emanuel Bach (le fils de Jean-Sébastien), alors qu’ils travaillent tous deux comme clavecinistes à la cour de Frédéric II.

Pourtant, ce n’est ni à travers son père, ni à travers Carl Philipp Emanuel que Fasch découvre la musique de Jean-Sébastien Bach! Ces deux individus aux carrières prestigieuses étaient en effet absorbés par le style galant, et n’accordaient que peu d’attention aux vieilleries baroques.

Mais avant de parler de sa découverte de Bach, intéressons-nous un peu à la vie et à la personnalité de Carl Friedrich Christian Fasch…

Musicien à la cour de Frédéric II, Fasch connaîtra une carrière assez modeste.

Les circonstances ne l’épargnent pas: durant la guerre de Sept Ans, les salaires des musiciens cessent d’être versés, et suite à la guerre, Frédéric II ne retrouve pas d’intérêt pour la musique. Fasch se voit donc confier très peu de projets et fait face à plusieurs moments de désoeuvrement, voire de découragement.

Il occupe son esprit vif comme il peut: étude des mathématiques, obsession pour les châteaux de cartes et projets de composition personnels — il apprécie particulièrement les architectures contrapuntiques très complexes, façon baroque.

Les aptitudes de Fasch en contrepoint — science de moins en moins à la mode — n’auront pas d’incidence sur sa carrière stagnante. Mais elles ne passeront pas entièrement inaperçues. Un jour, une de ses pièces (un canon à 25 voix!) attire l’attention d’un certain… Johann Philipp Kirnberger.

C’est lui qui lui fera découvrir Jean-Sébastien Bach.

Fasch approfondit son intérêt pour la polyphonie. En 1783, il compose une messe à 16 voix et tente de la faire interpréter. Ses efforts seront vains. Les interprètes professionnels de l’époque ne sont pas habitués au contrepoint et la maîtrise d’un style démodé ne les motive pas.

En 1789, Fasch change d’approche. Les musiciens professionnels rejettent la polyphonie et n’ont aucun intérêt pour sa messe… La solution se trouve donc peut-être chez les amateurs.

Il décide alors de réunir une poignée de chanteurs dilettantes et compose pour eux des pièces à quatre, cinq ou six voix. L’expérience est concluante: ces amateurs atteignent rapidement un bon niveau et se réunissent régulièrement chez Fasch. Le petit groupe, en marge des tendances de l’époque, s’absorbe dans la découverte des grands maîtres du passé: Haendel, Allegri, Marcello, et surtout, Jean-Sébastien Bach.

En 1791, le chœur atteint une vingtaine de membres et Fasch lui donne son nom officiel: l’Académie de chant de Berlin.

Zelter : Un maçon à la tête de l’Académie de chant de Berlin

Carl Friedrich Zelter (1758 – 1832) passe les premières années de sa vie à travailler comme maçon, aux côtés de son père. À 17 ans, porté par son amour de la musique, il commence à suivre des cours de piano et de violon, ainsi qu’à étudier la composition en autodidacte.

Zelter parvient, quatre ans plus tard, à se tailler une petite place dans l’orchestre d’un théâtre comme violoniste à temps partiel. Mais ayant commencé son parcours sur le tard, il lui est difficile de s’intégrer réellement au milieu musical.

Vers le milieu des années 1780, un compositeur un brin désoeuvré accepte tout de même de le prendre comme élève… Carl Friedrich Fasch.

Sous Fasch, Zelter deviendra un compositeur très compétent, mais n’aura jamais la carrière rêvée. Il admettra lui-même avoir commencé la composition trop tard.

À la mort de Fasch, en 1800, Zelter prend la tête de l’Académie de chant de Berlin et en maintient l’orientation principale: la redécouverte et l’interprétation d’œuvres polyphoniques des maîtres anciens.

Sara Levy : Quel professeur de musique pour les enfants ?

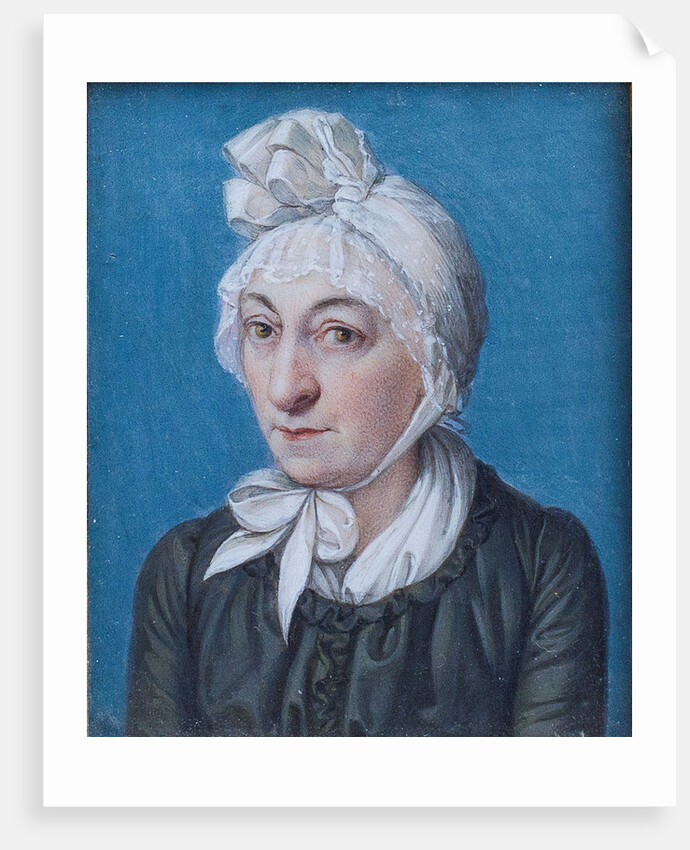

Berlinoise de bonne famille, Sara Levy (1761 – 1854) rejoint l’Académie de chant comme claveciniste et choriste.

Elle n’a pas d’enfants, mais une idée lui vient en tête pour les petits-enfants de sa sœur, Bella Salomon: suivre les cours de composition du directeur de la Sing-Akademie.

Elle en parle à leur père, qui accepte. Et c’est ainsi qu’en 1816, alors qu’ils sont âgés de 7 et 11 ans, Felix et Fanny Mendelssohn entament leurs études en composition auprès de Carl Friedrich Zelter.

Bella Salomon : Un cadeau providentiel

En février 1824, Bella Salomon (1749 – 1824) s’apprête à célébrer le 15ème anniversaire de son petit-fils Felix Mendelssohn. Il connaît bien Bach, l’ayant étudié auprès de son maître Carl Friedrich Zelter. Mais rien ne suggère qu’il sera l’architecte de sa redécouverte.

Le 3 février, la famille se rassemble pour l’anniversaire de Felix. Il reçoit de sa grand-mère une partition de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach.

C’est un point tournant. Le génie de Bach se révèle pleinement à Mendelssohn, qui décide de diriger cette monumentale œuvre d’environ 2 heures 45 minutes.

Bella Salomon décède un mois plus tard.

Une oeuvre ultime jouée à Montréal et à Québec

Le 11 mars 1829, nous revoici à l’Académie de chant de Berlin. Après cinq ans d’études et de préparation, Felix Mendelssohn (1809 – 1847) dirige la Passion selon saint Matthieu. Et la musique de Jean-Sébastien Bach sort enfin de sa longue période d’obscurité.

Suite à l’époque baroque, les modes se sont succédé. Style galant, classicisme, romantisme… Mais patiemment, en marge des institutions et sans reconnaissance publique, des compositeurs aux carrières modestes tels que Kirnberger, Fasch et Zelter ont su préserver l’héritage de Bach.

Puis, portées par une mystérieuse intuition, Sara Levy et Bella Salomon ont su orienter Felix vers ce petit cercle.

Et finalement, la force, le charisme et le génie de Mendelssohn, ont servi de catalyseur. Il fallait attendre l’arrivée d’un individu d’exception pour rediriger l’attention d’une société entière vers un compositeur oublié.

Mendelssohn côtoiera les partitions de Bach jusqu’à la fin de sa vie, polissant son génie compositionnel sous la stricte discipline polyphonique du maître.

Cette démarche culmine quelques mois avant sa mort à 38 ans, alors qu’il termine la composition d’Elias – un oratorio d’inspiration baroque, dans la lignée de la Passion selon saint Matthieu.

Et c’est un honneur pour nous de vous inviter à l’ouverture de l’édition 2025 du Festival International Bach Montréal, pour la présentation d’Elias sous la direction du chef montréalais Samy Moussa, à Montréal et à Québec.

Au plaisir de vous y retrouver,

L’équipe du Festival International Bach Montréal